ご自身が亡くなった後を考えた時、残された家族のこと以外に心配になるのは「遺産」のことではないでしょうか。「遺した預貯金をちゃんと引き出すことができるか?」「子どもたちが財産分けで揉めないか?」「高齢の妻(夫)に相続の手続きができるのか?」など、大切な人に財産をしっかり届けられるのかを考え始めると不安がつきないもの。だからこそ、円満に遺産分割を行うために「遺言書」の作成が欠かせません。生前にご自身の意思を明確に遺言書にしたためておくことで、どのような遺産があるのかが家族に伝わりますし、遺言者の意思が尊重されるため相続人同士の不毛な争いも避けることができます。ただし、遺言書の作成にはいくつか注意すべき点があります。そこで、ここでは遺言書の作成方法についてご説明します。

遺言書と遺書の違い

文字にすると非常に似ている「遺言書」と「遺書」ですが、両者には明確な違いがあります。遺書が故人の気持ちをしたためたルールのない文書であるのに対し、遺言書は一定のルールに基づき、遺産分割などについて具体的かつ明確に記された法的効力を持つ文書のことを指します。そのため、遺言書を作成するにも保管するにも注意深く行わなければいけません。

どんな人が遺言書を書くべきか

- 家族にスムーズに財産を配分したい方

- 法定相続人となる方がいない方

- 財産を寄付したい方

- 後継者に事業を承継したい方

遺言書を作成することで円満な遺産分割が可能に

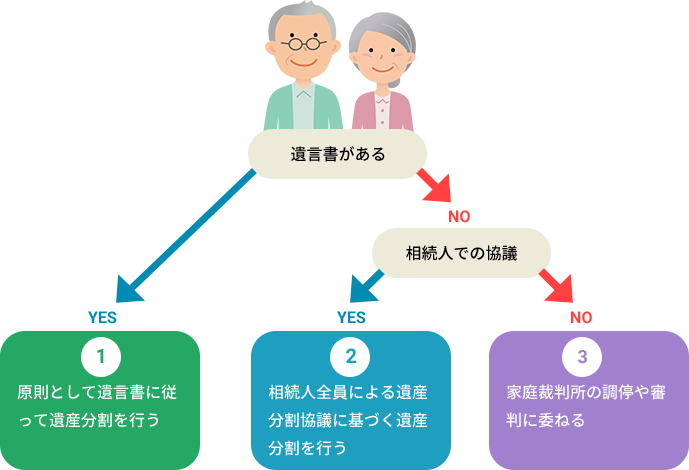

遺言書に「誰にどの財産を相続させるか」という遺言者の意思を明確に記載しておけば、その内容に沿って相続が進められるため、相続が非常にスムーズになります。遺された人たちが遺産分割で頭を悩ますことがなくなり、親族間のトラブルを防ぐこともできるでしょう。逆に、法律で定められた相続人、つまり法定相続人に遺産を分けたくない場合でも、財産の分割について遺言書に記載しておくことで、その意思を反映させることができます。

一方で遺言書がない場合は、法定相続人全員による「遺産分割協議」を行う必要があります。この時、相続人の誰かが相続人全員の主張や考えを取りまとめなければならなくなり、協議が難航すると時間も手間もかかります。もし相続人間の協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所の調停や審判に委ねることになります。

また、たとえ遺言書があったとしても、法律で定められた形式に則っていなければその遺言書には法的な効力がなくなってしまいます。この場合は遺言書は無効となり、遺産分割協議を行って財産の分配を行う事になります。また内容が曖昧であったり、読む人によって解釈が変わってしまったり、記載漏れがあったりしてもいけません。

こうした事態を避けるためにも、正しい書式で、間違いのない遺言書を書くことが非常に大切なのです。

遺言書にはこんなメリットも

遺言書には「付言事項」という項目があり、ご家族や大切な方へのメッセージを遺すこともできます。

法的に有効な遺言書の書き方

法律で定められた遺言書の方式には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、一般的には普通方式が採用されます。特別方式は、病気や怪我などの事情により死の危機が迫っている人が利用する方法なので、終活においては普通方式を採用します。

普通方式の遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言書です。特別な手続きが必要なく、第三者の力を借りずに自分で作成できるため、費用がかからず比較的手軽です。内容の追記や修正もご自身のタイミングで行うことができます。ただし、法的効力を持つ遺言書にするためには、次のルールを守らなければなりません。

1.民法第968条に則って作成する

条文には「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と記されています。この様式を守ることがまずは大前提です。

2.自筆で作成する

条文で示されているように、認められているのは「自筆」のみ。パソコンやワープロで作成することはできません。

内容に不備があると相続の段階で遺言書が無効となり、ご自身の意思が叶えられなくなるリスクがあります。また、遺言書の存在を相続人が把握していなければ、発見されないままに遺産分割を終えてしまうケースがあることも事実。遺言書を作成した後は、相続人に遺言書の保管場所を伝えておくことが大切です。

2020年7月10日からは、法務局において自筆証書遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。手数料はかかりますが、この制度を活用することで自筆証書遺言書を法務局で安全に預かってもらうことができます。また、開封時に必要となる家庭裁判所の「検認」が不要になるというメリットもあります。検認については後述します。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、2名の証人の立ち会いのもと、公証人と呼ばれる法律の専門家が遺言者から遺言の内容を聞き取り、公正証書として記載して作成する遺言書です。公証人は、法律実務の経験があり、公募の中から法務大臣が任命しています。明確で間違いのない遺言書を作成することができるため、自筆証書遺言と比較してトラブルが少なく、遺言者の意思に沿った遺産の分配を安全に行うことができます。

作成後は遺言者と証人が内容を確認し、署名・押印したのち、公証役場で保管されます。公証役場とは、法務局が所管する公的機関で、全国に設置されています。紛失や盗難にあう心配がなく、改ざんのリスクもありません。開封時、遺言書の検認も不要です。公正証書遺言の作成には数万円程度の費用が発生しますが、確実に不備のない遺言を残したい方には非常に有効な方法です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が作成し、封をした遺言書を公証人と2名の証人に提出し、封筒の中身が間違いなく遺言者の遺言であるという証明を受けた遺言書です。自筆の署名と押印があれば書面自体は自筆である必要はなく、パソコンによる作成や代筆も認められています。

秘密証書遺言書の内容は作成者本人にしか分からないため、遺言書の内容を誰にも知られたくない場合には有効な方法です。ただし、公正証書遺言とは異なり公証役場で保管してもらうことができないため、自身で厳重に保管しておかなければなりません。なお、秘密証書遺言も自筆証書遺言と同じように、開封時には家庭裁判所による検認が必要です。

遺言書の開封時には家庭裁判所の「検認」が必要

自筆証書遺言と秘密証書遺言の方式で作成された遺言書を開封する際には、家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、相続人の立ち会いのもと、家庭裁判所で遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。遺言書の日付、署名、訂正箇所の状態などを確認することで、遺言書の存在を明確にし、偽造されることを防ぎます。

ただし、自筆証書遺言の項でご紹介したように、「自筆証書遺言書保管制度」活用すれば、自筆証書遺言書であっても検認が不要になります。

| 書式 | 保管 | 費用 | 開封時の検認 | |

|---|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 手書き | 自分で保管 | 無料 | 必要 |

| 自筆証書遺言書保管制度を利用した場合 | 手書き | 法務局 | 数千円 | 不要 |

| 公正証書遺言 | パソコン可 | 公証役場 | 数万円 | 不要 |

| 秘密証書遺言 | パソコン可 | 自分で保管 | 数万円 | 必要 |

「遺留分」には注意が必要

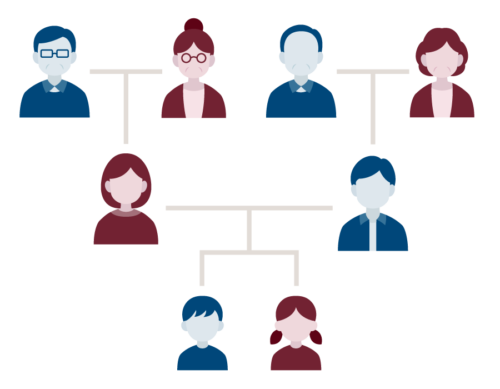

法定相続人のうち、配偶者と直系卑属(遺言者の子や孫など)、直系尊属(遺言者の父母、祖父母など)に対して、民法では「遺留分権利者」として最低限の相続を保障しています。この相続分を、「遺留分」といいます。遺言書では、法定相続分とは異なる割合で遺産を配分することもできますし、相続人ではない人に相続させることもできます。たとえ遺留分を侵害した内容で遺言書を作成したとしても、遺言書自体が無効になることはありません。しかし、遺言の内容に関わらず遺留分を相続する権利が認められているため、侵害を受けた相続人は他の受遺者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。遺留分侵害額請求は、相続を知ったときから1年、または相続が始まってから10年が経過すると消滅します。ただ、後々トラブルになる可能性があるため、遺言書の作成時には遺留分について十分考慮しておくことが大切です。

| 相続人 | 遺留分 | 各人の遺留分 |

|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 |

| 配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |

| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |

| 子のみ | 1/2 | 子:1/2 |

| 親のみ | 1/3 | 直系尊属:1/3 |

| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |

相続を確実にする「遺言執行者制度」

遺言の内容を確実に執行するために、その執行を第三者に委嘱できる「遺言執行者」という制度が民法で認められています。遺言書で「〇〇を遺言執行者として指定する」と記載すると、遺言執行者に遺言の内容を執行する権利と義務が発生します。具体的には、財産目録の作成や預金の解約、不動産名義変更手続きなどです。遺言書の執行にトラブルが予想される場合は、遺言書の執行をスムーズに進める為に遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

未成年や破産者でなければ誰でも遺言執行者に指定できますが、相続人や法律の知識のない第三者が担うには負担が大きいかもしれません。司法書士などの専門家への依頼を検討するとよいでしょう。

「財産目録」を遺言書と同時に作成しましょう

財産目録とは、所有している財産や負の財産について、その種類や金額などをリスト化し整理したものです。遺言書作成時に同時に作成することで、全ての財産を把握でき、誰にどの財産を遺すのかを決定しやすくなります。また、総財産を把握できれば、相続税の計算もしやすくなり、場合によっては相続税対策を事前に行うこともできます。相続にあたっても、遺産分割協議がスムーズになるでしょう。

なお、遺言書が自筆証書遺言であっても、財産目録はパソコンによる作成が認められています。すべてのページに署名・押印を忘れないようにしましょう。

円満な相続を実現させるために

争いのない遺産相続を実現させるには、遺言書を明確に間違いなく記載した上で、厳重に保管することが大切です。ご自身による保管では、災害など思いもよらない事態で紛失する恐れもあるので、やはりおすすめは「公正証書遺言」での作成です。のちに家族が困らないためにも専門家に相談し、第三者の力を借りながら作成することをおすすめします。